Francesco Cicino da Caiazzo, stella del Rinascimento campano

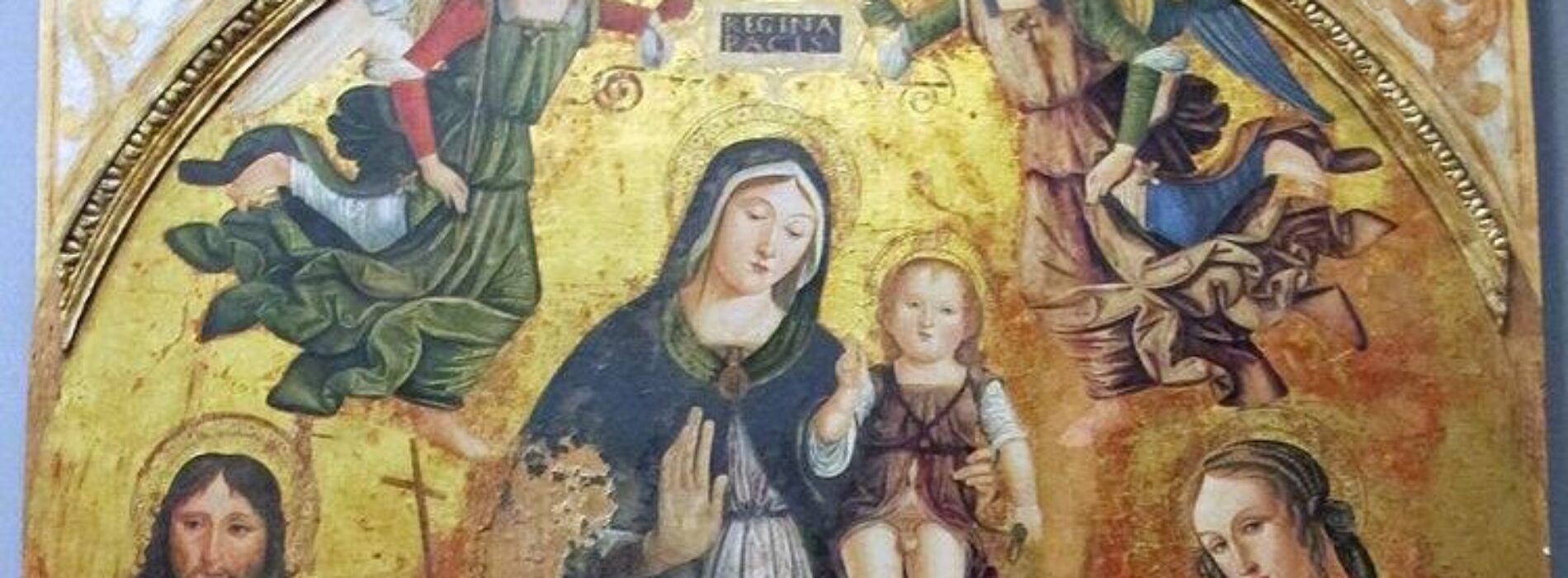

– Presso il Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte in Napoli è esposta una pregevole tavola lignea, della fine del Quattrocento, raffigurante la Madonna in trono con il Bambino tra i santi Battista e Caterina. Per quanto guasta in alcune parti, dal punto di vista compositivo l’opera conserva ancora una freschezza stilistica e cromatica ascrivibile a modelli pittorici di ascendenza “umbro-romana”.

Il fondo dorato, le umanizzate pose dei personaggi raffigurati, la resa elegante delle loro acconciature e delle loro vesti, sono tutti elementi presi in prestito da alcuni capolavori dipinti da grandi maestri del primo Rinascimento: da Perugino ad Antoniazzo Romano, passando per il Pinturicchio.

Numerosi sono stati i nomi avanzati, dalla critica, in merito all’attribuzione di questa tavola; attribuzioni che, negli ultimi decenni, sono confluite verso un’unica personalità artistica, di origine campana, del tempo: il caiatino Francesco Cicino, di cui sono noti anche altri lavori sparsi tra la provincia di Napoli e quella di Caserta.

Il quadro di Capodimonte rientra, sicuramente, tra le sue opere più interessanti, poiché, oltre i soggetti raffigurati, è presente un particolare figurativo di non poco conto, anche se la sua visione risulta essere abbastanza compromessa a causa della perdita di una considerevole porzione dell’originaria pellicola pittorica. In merito, sotto il trono della Madonna era presente un angelo conciliatore intento a metter pace fra due contendenti. Trattasi di un singolare elemento iconografico, la cui attestazione rimanda alle antiche celebrazioni liturgiche che venivano approntate per la Festa del Perdono; ricorrenza ancora oggi osservata nel giorno dell’Annunciazione alla Vergine, cioè il 25 marzo, e che per l’occasione prende il titolo di Regina Pacis.

Il dipinto del Cicino, non a caso, era stato realizzato per la cappella, oggi non più esistente, della Madonna della Pace stante all’interno della Chiesa dell’Annunziata di Napoli.

Per quanto concerne, invece, l’origine della Solennità dedicata del Perdono, la sua istituzione risaliva a Mosè, e tuttora è celebrata dagli ebrei nel mese di Tishri, secondo il tradizionale calendario ebraico. Tale celebrazione venne, poi, recuperata da San Francesco d’Assisi e la sua pratica venne confermata, agli inizi del XV secolo, dall’allora anti Papa Giovanni XXIII.

La rievocazione del Perdono venne definitivamente riconosciuta tra le liturgie più significative della Chiesa di Roma nel 1458 dal pontefice Pio II, il quale, oltre a concedere ai fedeli l’indulgenza plenaria, ne associò il culto all’interno dei complessi religiosi già intitolati alla Santissima Vergine Annunziata.

Luigi Fusco – Docente di italiano e storia presso gli Istituti Superiori di Secondo Grado, già storico e critico d’arte e guida turistica regione Campania. Giornalista pubblicista e autore di diversi volumi, saggi ed articoli dedicati ai beni culturali, alla storia del territorio campano e alle arti contemporanee. Affascinato dal bello e dal singolare estetico, poiché è dal particolare che si comprende la grandezza di un’opera d’arte.

About author

You might also like

Associazione trapiantati, una messa in omaggio ai donatori

Maria Beatrice Crisci -Tradizionale messa per i donatori di organi nella Cappella dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta organizzata dall’associazione Aitf. A celebrare la Santa Messa il vescovo di

Dodici mesi in un giorno, carnevale popolare in Terra di Lavoro

Augusto Ferraiuolo – La Canzone dei Dodici Mesi è uno dei più diffusi esempi di teatro popolare connesso al Carnevale. Nel Casertano, a San Marco Evangelista, a Castel Morrone, a

Teatro Ricciardi, c’è Enzo Decaro con Non è vero ma ci credo

– Giovedì 26 gennaio alle 20,30 al Teatro Ricciardi di Capua, I Due della Città del Sole presenta Enzo Decaro in «Non è vero ma ci credo» di Peppino De