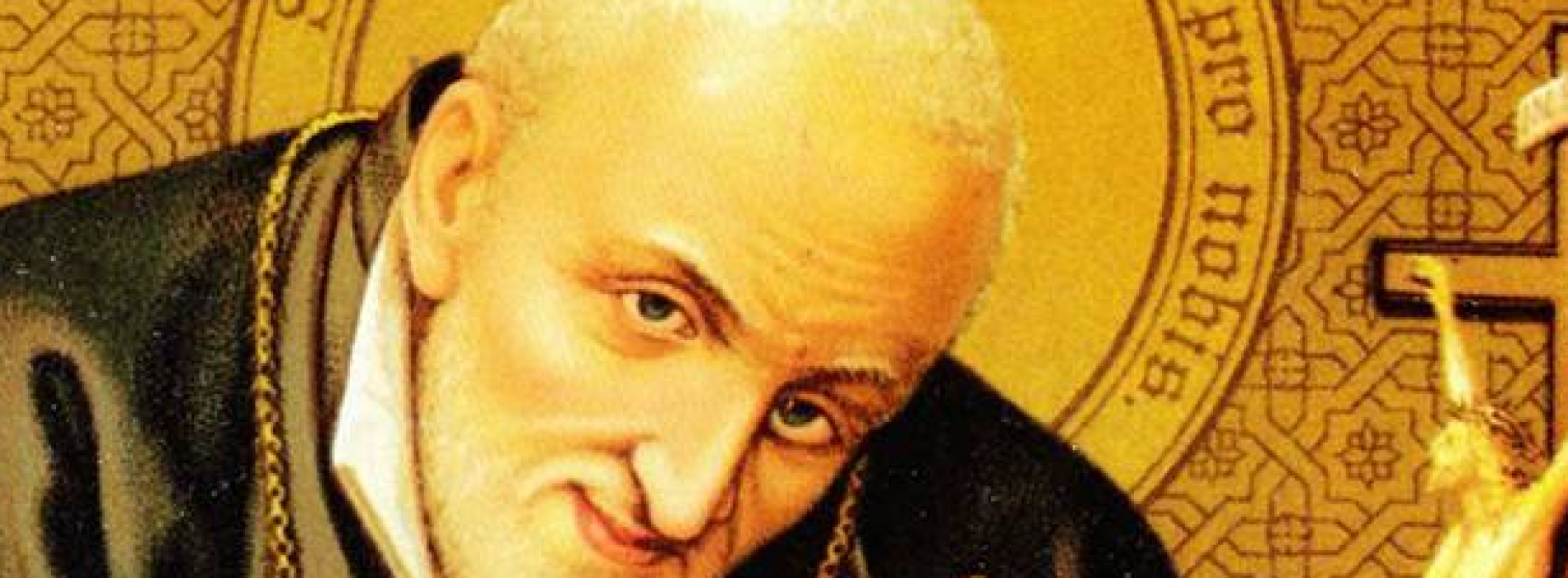

Sant’Alfonso, un intellettuale popolare apre il mese di agosto

– Una delle caratteristiche fondamentale della santità è che il Santo o la Santa rappresentano, in qualche modo, un esempio da seguire. Di fatto sono degli ideali di comportamento e di religiosità al tempo stesso eccezionali, ma in fondo auspicabili, se non possibili. I santi si trovano quindi in uno spazio tra la terra e il cielo, e proprio per questo specie nella religiosità popolare fungono da mediatori tra la pochezza umana e la maestà divina. Nell’immaginario folklorico alcuni santi trovano spazi privilegiati perché vengono vissuti come vicini e familiari. Si pensi a San Gennaro (per la gente, “faccia gialla”), a Maria (vista nel suo straziante e materno dolore), a San Pietro (noto per la sua golosità) e così via.

Alcune di queste caratteristiche sono più o meno evidenziate dal credo folklorico, altre sono invece più direttamente connesse con la vita e l’operato del Santo. Ed è questo il caso di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che fece dell’evangelizzazione degli strati sociali bassi della società settecentesca napoletano il proprio scopo.

Occorre brevemente ricordare un paio di cose: Sant’Alfonso nasce da una famiglia nobile napoletana ed è circondato da personalità culturali di rilievo (uno dei suoi precettori fu, ad esempio Francesco Solimena e sembra che almeno brevemente abbia conosciuto Giambattista Vico). È inevitabile quindi che Alfonso respiri quell’atmosfera illuminista che domina il periodo e la città, e che l’arienziano Nicola Valletta dipinge così bene nella sua Cicalata sul Fascino, volgarmente Iettatura. La musica è centrale nell’educazione di Alfonso, come dimostra la sua prolifica attività di compositore.

Quando compie la scelta religiosa in pieno contrasto con le aspettative familiari (e mi scuso per aver saltato moltissimi passaggi interpretativi) è quasi inevitabile che la sua opera sacerdotale si diriga verso i fedeli più umili, i cosiddetti lazzari. Per questo fonda nel 1734, a Liberi, in provincia di Caserta, la Congregazione del Santissimo Redentore, con lo scopo di evangelizzare quelle che erano ancora, di fatto, le Indias de por acà, per usare un’espressione cara ai Gesuiti cinquecenteschi poi ripresa da De Martino nella sua Terra del Rimorso per descrivere l’arretratezza socioculturale ed economica dei poveri nel meridione. La tecnica missionaria dei Redentoristi, basata sulla benevolenza, la didattica e la vicinanza concreta, quanto spirituale e culturale con le masse popolari ha un successo straordinario nel XVIII secolo. Ed in questa prospettiva che vanno inquadrate alcune composizioni musicali di Sant’Alfonso, composte, non a caso, in dialetto. La diffusione di Quanno Nascette Ninne è immensa, e rimane così nei secoli a venire. Ma anche la bellissima Ogge è nata na Nennella, dedicata a Maria, non è da meno. La vicinanza tra il Santo e la sua gente è strettissima, ora come allora, e non può che essere così visto il comune linguaggio. E non è un caso che in questa bellissima dialettica tra colto e popolare si inseriscano, riproponendo oggi le canzoni di Sant’Alfonso, artisti che fondono magistralmente il registro intellettuale con quello folklorico come Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo.

About author

You might also like

Peppe Servillo, quel tango napoletano a Cava de’ Tirreni

Gli anni della Piccola Orchestra Avion Travel sono un glorioso quanto ormai lontano ricordo. Peppe Servillo, cantante-attore noto per la sua esperienza con la formazione che vinse anche un Sanremo,

Ateneo Vanvitelli. Dottorato di ricerca honoris causa a Brunello Cucinelli

Redazione -Cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa a Brunello Cucinelli in “Design per il made in Italy: identità, innovazione e sostenibilità”. Appuntamento al Rettorato, in viale Ellittico

Omaggio a Procida, le opere di 12 artisti alla Casina di Bacoli

Luigi Fusco – Prosegue a ritmo serrato la rassegna di arte contemporanea presso la Casina Vanvitelliana al Fusaro con una nuova e significativa iniziativa patrocinata dal Comune di Bacoli. Pròkeitai,