Sotto una buona stella, così arrivano i Re Magi nel presepio

-Con l’Epifania, giungono al cospetto della grotta di Gesù Bambino i tre re Magi. Trattasi del noto episodio legato ai giorni della Natività, che, tuttora, viene rievocato attraverso le installazioni presepiali. Secondo la tradizione, i Magi erano astrologi al servizio della corte persiana e, contestualmente, erano sacerdoti di Mithra, il cui culto aveva iniziato a diffondersi in tutto l’impero romano proprio a partire dal I secolo d.C. La narrazione riporta che si erano incamminati dall’Oriente seguendo una stella che doveva condurli davanti al re dei giudei. Dopo esser giunti a Betlemme e aver trovato il Bambino, furono pregati da Erode di fargli sapere dove si trovasse, affinché potesse anche lui adorarlo, ma in realtà si trattava di un inganno in quanto il sovrano era solo preoccupato che il piccolo Gesù, crescendo, avesse potuto usurpargli il trono.

Dal punto di vista iconografico, il tema dell’adorazione dei Magi cominciò ad avere larga fortuna già nel primo periodo cristiano. Difatti, importanti testimonianze del tempo, come dipinti parietali, mosaici e bassorilievi, sono ancora visibili in alcune catacombe romane. Inizialmente, venivano raffigurati con gli abiti dei ministranti del culto mitraico: con i pantaloni lunghi, il mantello e il berretto frigio. Per quanto riguarda, invece, l’attributo di re, il primo a darglielo fu l’apologeta cristiano Tertulliano, mentre i loro nomi vennero coniati e introdotti, la prima volta, in un pontificale ravennate del IX secolo. In piena età medievale, il loro mito divenne sempre più importante, tanto che gli stessi Magi divennero le personificazioni del mondo allora conosciuto: Europa, Asia e Africa, i tre continenti che si presentavano al cospetto di Gesù per onorarlo. Il medesimo soggetto veniva, inoltre, impiegato per rappresentare la sottomissione del potere temporale a quello della chiesa.

Durante l’età rinascimentale, i Magi cominciarono ad esser raffigurati con addosso abiti da cortigiani. Frequentemente, il committente dell’opera poteva anche chiedere di esser rappresentato con le fattezze di uno di essi. Nel Quattrocento, specialmente nelle grandi rappresentazioni presepiali lignee, venne istituito il motivo del preludio all’adorazione vera e propria del Bambino. Difatti, gli stessi soggetti venivano raffigurati mentre erano in viaggio, in sosta lungo il loro percorso o insieme al proprio seguito, ma sempre guidati da una stella. Anche ai loro doni venne attribuito uno specifico simbolismo; l’oro era l’omaggio alla regalità di Cristo; l’incenso alla sua divinità; la mirra, in quanto impiegata nelle pratiche di imbalsamazione, era considerata, invece, un’anticipazione della sua morte.

Luigi Fusco – Docente di italiano e storia presso gli Istituti Superiori di Secondo Grado, già storico e critico d’arte e guida turistica regione Campania. Giornalista pubblicista e autore di diversi volumi, saggi ed articoli dedicati ai beni culturali, alla storia del territorio campano e alle arti contemporanee. Affascinato dal bello e dal singolare estetico, poiché è dal particolare che si comprende la grandezza di un’opera d’arte.

About author

You might also like

Tommaso Ariemma a Caserta. La pop-filosofia? Accendi la Tv!

Maria Beatrice Crisci – «La filosofia spiegata con le serie Tv». E’ questo l’appuntamento di mercoledì 9 ottobre organizzato dall’associazione di promozione sociale Louise Michel, nell’ambito del progetto Altra didattica.

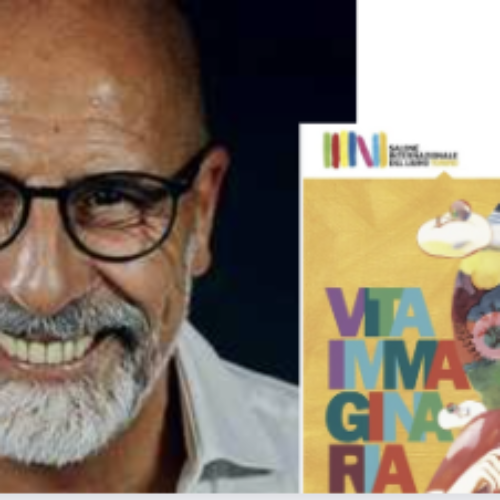

Al Salone del Libro Torino lo scrittore Luigi Del Vecchio

(Comunicato stampa) -Lo scrittore ostunese Luigi Del Vecchio, parteciperà alla XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un nuovo importante traguardo per l’autore di “Ostuni, un’insospettabile presenza”, che

Sant’Apollonia patrona dei dentisti, le raffigurazioni casertane

Luigi Fusco – Per quanto il suo nome non sia particolarmente diffuso, Apollonia, il cui dies natalis cade il 9 febbraio, è tra le sante più importanti della Chiesa cristiana.